Religiöse Minderheiten im irakischen Teil Kurdistans: Eine Exkursion zu Orten des Glaubens, der Geschichte, der politischen Spannung und des Widerstandes in Lalish und Alqosh.

Im Mai 2025 verbringe ich als Gastforscher einige Tage an der University of Kurdistan – Hewlêr, einer Universität, die es sich seit ihrer Gründung 2006 zum Ziel gemacht hat, eine neue Generation von politischen Führungspersönlichkeiten für die autonome irakische Region Kurdistan hervorzubringen und somit einen Beitrag zu Entwicklung und Zukunft dieser von Konflikten und Kriegen gebeutelten Region zu leisten. In diesem Rahmen begleite ich meinen Freund und Kollegen Thomas Schmidinger einen Tag lang bei seiner Arbeit. Gemeinsam fahren wir mit seinen Studierenden in die Berge Kurdistans, um die religiösen Minderheiten der Christ:innen und Jesid:innen und das jüdische kulturelle Erbe zu besuchen.

Aufbruch zu den religiösen Minderheiten Kurdistans

Es herrscht reges Gewusel am Eingang des im Zentrum von Erbil gelegenen Universitätscampus an der University of Kurdistan – Hewlêr („Hewlêr“ ist die kurdische Bezeichnung für die Provinzhauptstadt Erbil). Professor:innen, administratives Personal und Studierende – insgesamt gibt es von ihnen hier etwa 2000 – eilen durch das Eingangstor. Thomas Schmidinger geht heute aber nicht mit ihnen in den Hörsaal. Er steht am Parkplatz vor einem Kleinbus, den er für eine Exkursion organisiert hat, und wartet in der Morgensonne auf seine Studierenden. Die trudeln langsam ein, er begrüßt sie herzlich und drängt sie zugleich zur Eile: „Wir müssen rasch loskommen, denn wir haben heute ein volles Programm.“

Der österreichische Politikwissenschaftler forscht seit über 25 Jahren zu Kurdistan und bereiste dafür alle Teile dieser Region, deren Bewohner so gerne einen eigenen Staat hätten. Seit gut zwei Jahren ist er hier auch Professor für Politikwissenschaft und Internationale Politik. Kurdistan ist für Schmidinger ein zweites Zuhause geworden. Während er die Wintersemester an der Universität Wien unterrichtet und vorwiegend in Europa ist, lebt er im Sommersemester hier. Er schildert mir seine Verbudenheit mit Land und Menschen: „Ich fühle mich wohl hier, habe Freund:innen gefunden, die mir sehr wichtig sind. Die Menschen und die Region sind mir ans Herz gewachsen. Und indem ich hier leben darf, lerne ich ständig Neues über Kurdistan, auch nach so vielen Jahren der Forschung zur Region.“

Fünfzehn Minuten später ist die Gruppe komplett und wir schaukeln mit neun Studierenden des zweiten Jahres des Bachelor-Studienganges in Politikwissenschaft und internationalen Beziehungen in Richtung Stadtrand. Schmidinger steht zwischen der zweiten und dritten Bankreihe unseres Kleinbusses und begrüßt zum Seminar über die Geschichte Kurdistans. Er gibt einen Ausblick auf die kommenden Stunden: „Mir ist es wichtig, dass ihr Teile des Landes seht, die ihr vielleicht noch wenig oder gar nicht kennt. Wenn ihr Kurdistan studiert, so sind die großen Akteure wichtig, aber ich möchte, dass ihr auch die Minderheiten kennenlernt, denn sie sind Teil des kulturellen Erbes der Region.“

Jesid:innen in Lalish: Suche nach dem Glück

Knapp zwei Stunden und eine Kaffeepause später sind wir am Ziel unserer ersten Tagesetappe angekommen: Lalish – dem heiligsten Ort der Jesid:innen, einer religiösen Minderheit, die seit Jahrhunderten abgeschieden in den Bergen Kurdistans lebt. Als heterodoxe Religionsgruppe zählen die Jesid:innen zu den religiösen Randgruppen im Nahen Osten, ähnlich wie die Sufis und die Drusen. Es ist eine Gruppe, die meist unter sich bleibt, eine Religion, die niemanden bekehren will – ein Merkmal, das sie von vielen anderen Religionen des Nahen Ostens unterscheidet. Ihre Herkunft ist nicht abschließend geklärt. Es gibt dazu verschiedene Thesen. Die einen meinen, dass es sich beim Jesid:innentum um eine Fortsetzung altiranischer Religion oder um ein Erbe des antiken griechisch-hellenistischen Polytheismus handelt. Andere verweisen darauf, dass es sich hier auch um eine Abspaltung vom Islam handeln könnte. Dritte wiederrum vertreten die These, es handle sich um eine Abspaltung des Christentums oder auch, dass der jesidische Glauben womöglich vorchristliche Wurzeln habe. Oft wurden die Jesid:innen verfolgt, als vermeintliche Teufelsanbeter:innen und Ungläubige, vor wenigen Jahren ganz in der Nähe durch den sogenannten Islamischen Staat (IS). Von seinen Kämpfern wurden viele ihrer Orte vollständig zerstört. Lalish, dieser heiligste Ort, den Jesid:innen aus aller Welt zumindest einmal im Leben besuchen sollen, blieb während der Terrorherrschaft hinter den Kampflinien gerade noch verschont.

Barfuß gehen wir durch Lalish. Die Schuhe auszuziehen gebietet der Respekt, denn für die Jesid:innen liegt hier der Ursprung irdischen Lebens. Schmidinger führt uns durch ein Tor, an dem zwei Pfauenvögel prangen. Pfaue sind den Jesid:innen heilig. In der Überlieferung ist ihr oberster von sieben Erzengeln Tawisî Melek in Form dieses Vogels vom einen Gott Xwedê zur Erde geschickt worden, um in Lalish eine Wasserquelle zu erschließen. Xwedê soll die Menschen erschaffen haben, die sieben Erzengel die übrige Schöpfung. Lalish ist der Ursprungsort der Schöpfung.

Zunächst kommen wir in eine weitläufige Halle. An den Säulen hängen Tücher. Wer einen Wunsch hat, soll hier neben den Knoten anderer Menschen einen eigenen binden. Und man darf auch den Knoten einer anderen Person öffnen. Wenn das geschieht, so will es der Ritus, dann erfüllt sich auch der Wunsch dieser Person. Schön, denke ich mir, man bittet hier nicht nur für sich selbst, sondern kann auch selbst Gutes tun. In der Tat sind gute Wünsche und Fürbitten für andere ein wichtiges Element im jesidischen Glauben. Zentral ist für Jesid:innen etwa das Gebet: „Möge Gott zunächst alle 72 Völker behüten und dann die Jesiden.“ Eigene Überhöhung scheint hier fremd zu sein. Vielmehr wird der harmonische Ausgleich mit anderen betont.

Der Weg führt uns weiter ins Innere des Tempels. Durch einen schmalen Gang kommen wir zu einer Stiege. Sie führt zum Innersten des Heiligtums, zur heiligen Quelle. Hier dürfen nur Jesid:innen vortreten. Wir gehen also daran vorbei, kommen in einen kleineren Raum und stehen am Grab von Sheikh Adi. Er hat das Jesidentum im 12. Jahrhundert begründet. Dreimal umrunden die jesidischen Pilger den rechteckigen Sarkophag, um Respekt zu zollen. Wissenschaftlich gibt es einen recht breiten Konsens, dass auf ihn die Errichtung des Jesidentums in seiner jetzigen Form zurückgeht. Über die tatsächliche Herkunft gibt es verschiedene Thesen. Manche vermuten sie im Christentum, andere im Islam und Dritte in Vorchristlichen Traditionen. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus allen drei Strängen. Thomas Schmidinger meint dazu “Es ist auch gut möglich, dass die Jesid:innen deshalb heute so klar vom Islam getrennt sind, weil sie immer wieder Verfolgungen erlitten haben. Ibn Taymiyya, der einer der wichtigsten sehr orthodoxen sunnitischen Theologen war, hat sie im 14. Jahrhundert noch als besondere islamische Sekte gesehen.” Für die Jesid:innen selbst ist das wohl nicht die drängendste Frage, denn für sie ist die Schöpfungsgeschichte und somit auch der Tempel, in dem wir stehen, Ankerpunkt und Daseinsgrund.

Wir erreichen nun einen weiteren dunklen Raum. An den Wänden stehen Krüge zur Aufbewahrung von Öl. Es riecht angenehm schmierig. Das Öl wird nach strengen Regeln von den Bäumen im Tal von Lalish gewonnen, um Feuer zu entzünden. Dieses wird von den Jesid:innen besonders verehrt. Trotz des dämmrigen Lichts herrscht hier eine, man könnte sagen fast schon ausgelassene Stimmung. Mir wird ein Tuch in die Hand gegeben. Mit geschlossenen Augen soll ich es auf einen Felsen werfen und mir etwas wünschen. Wenn das Tuch am Felsen liegen bleibt, so soll der Wunsch in Erfüllung gehen. Ich denke an etwas Gutes und treffe auf Anhieb, alle freuen sich.

Schmidinger führt uns zurück ans Tageslicht vor den Tempel. Neben dem Tor zeigt er uns nun eine schwarze Schlange, die hier als Freske abgebildet ist und erläutert: „Schlangen sind eines von mehreren heiligen Tieren der Jesid:innen.“ In der Arche Noah habe, so die mündliche Erzählung, eine Schlange sich in ein Leck des Buges gezwängt und so die Schöpfung vor dem sonst sicheren Untergang bewahrt. Schlangen, auch wenn sie giftig sind, würden Jesid:innen niemals töten. In diesem Prinzip liegt ein Aufruf für ein friedliches Leben mit der Natur. Und tatsächlich wirkt der ganze Ort in diesem schmalen, grünen Tal friedlich und harmonisch, im Einklang eben mit der Natur und der Umwelt.

Dass die Jesid:innen vor gerade einmal zehn Jahren und ganz in der Nähe Opfer eines Völkermordes waren, ist hier kaum fassbar. Der Gedanke an das, was sich westlich von hier in Sinjar zugetragen hat, ist unerträglich. Als am 3. August 2014 die Stadt Mosul fällt, vom sogenannten islamischen Staat eingenommen wird und sich die kurdischen Peschmerga-Kämpfer daraufhin zurückziehen, sind viele jesidische Dörfer ohne jeden Schutz. IS-Kämpfer töten systematisch über 5000 Männer und Jungen über zwölf. Frauen werden verschleppt, versklavt und vergewaltigt. Mehrere Zehntausend Jesid:innen werden daraufhin im Sinjar-Gebirge eingekesselt, ohne Wasser und Nahrung. Ein großer Teil des materiellen kulturellen Erbes der Jesid:innen wird vernichtet. Letztlich gelingt es YPG- und PKK-Kämpfer:innen mit Unterstützung der US-Luftwaffe einen Korridor zur Flucht freizukämpfen. Bis heute gibt es etwa 2.700 vermisste Personen, deren Verbleib weiter ungeklärt ist. Lalish aber bleibt unberührt und Zeugnis des reichen Erbes dieser Religionsgemeinschaft.

Für alle Studierenden ist es das erste Mal in Lalish. Diesen Ort kulturellen Erbes besucht und die Tücher der Jesidischen Wünsche berührt zu haben, macht diese über Jahrhunderte marginalisierte Gruppe greifbarer, auch ein Stück weit menschlicher, entgegen hartnäckigen Mythen von Blasphemie. Darüber zu reflektieren haben wir gerade aber kaum Zeit, denn Thomas Schmidinger bittet die Gruppe schon wieder zurück zum Kleinbus, weiter zur chaldäisch-römisch-katholischen Minderheit Kurdistans.

Christ:innen in Alqosh: IS und Glockengeläut

Monsignore Ghazwan Yousif Baho winkt uns mit einem Lächeln zu und steigt von der Plattform eines Baustellengerüstes. Er ist grade damit beschäftigt, eine Inschrift über dem Altar fertig zu stellen. Er klopft sich den Staub von den Händen und grüßt Schmidinger herzlich. Die beiden kennen sich seit Jahren. Die Studierenden haben inzwischen in den hölzernen Bänken der Kirche des Ortes, der im Kurdischen Shekhan und im Arabischen Ain Sifni heißt, Platz genommen. Der Geistliche tritt vor sie und zupft den Kragen seines Priestergewandes zurecht, den er zur Erleichterung seiner Restaurationsarbeit offen getragen hatte. Der Mann wirkt zufrieden, trotz aller Schwierigkeiten, mit denen seine Gemeinde seit Jahren konfrontiert ist.

Mut und Hoffnung, erzählt er uns, habe ihm der Besuch von Papst Franziskus im Irak gegeben. Dieser unternimmt im März 2021 eine weit beachtete Reise in ein noch sehr instabiles Land. Mosul liegt nach der Terrorherrschaft des IS in Trümmern. Der Pontifex möchte dort beten. Ein Zeichen setzen für die christliche Minderheit im Nahen Osten, ihr Mut geben. Trotz konkreter Anschlagspläne feiert er in den Ruinen einer zerbombten Kirche die heilige Messe. Ghazwan Yousif Baho steht in Mosul immer an seiner Seite. Er sorgt als Zeremonienmeister direkt für seine Sicherheit. Zwei Attentäter werden während des Gebetes abgefangen. Papst Franziskus bleibt unversehrt. Dass er sich damals bereiterklärt unter hohem persönlichem Risiko Mosul zu besuchen, habe ihm und seiner Gemeinde viel bedeutet, nach Jahren der Gewalt.

Als einige Jahre zuvor der IS nur wenige Kilometer vor seine Stadt Alqosh vorrückt, fliehen die meisten Menschen, erinnert sich Monsignore Ghazwan Yousif Baho. Er aber beschließt mit einigen jungen Männern zu bleiben. Ihm ist es wichtig, in den Verteidigern in dieser Zeit Mut zu geben. Täglich besucht er die Männer an der Frontlinie. Sonntags läutet er die Glocken besonders laut, um ein Zeichen der Zuversicht zu setzen und um den IS-Kämpfern zu zeigen: „Wir sind noch da.“ Der Monsignore erzählt über diesen Kampf gegen den IS mit einer erstaunlichen Leichtigkeit. Dann sagt er in ernstem Ton: „Es ist am besten, wenn wir diese Zeit möglichst vergessen.“

Die Christ:innen sind im Irak eine Minderheit, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf einen Bruchteil geschrumpft ist. Waren es Anfang der 2000er-Jahre noch etwa 1,5 Millionen, so sind es heute nur noch etwa 300.000. Die christliche Gemeinde ist dabei zusätzlich gespalten. Monsignore Ghazwan Yousif Baho ist Teil der chaldäischen Gemeinde, die sich im Jahr 1552 der römisch-katholischen Kirche zugeordnet hat, nach einem Streit zweier Fraktionen um den Patriarchen der assyrischen Kirche. Wie so oft in der Geschichte des Iraks und Kurdistans hat Politik auch die Kirche gespalten. „Die Frage ob wir zur römisch-katholischen oder zur Ostkirche gehören, ändert nichts daran, dass wir den selben Glauben teilen“, erklärt er mit einem Lächeln, ehe er uns im Garten seiner Kirche verabschiedet. Für uns geht es weiter zu seiner alten Wirkstätte, dem Rabban Hormizd Kloster am Rande der heute ausschließlich von Christ:innen bewohnten Enklave Alqosh.

Unser Kleinbus kämpft sich eine steile Straße empor. Durch enge Serpentinen kommen wir schließlich am Fuße der steilen Klostermauern an. Ein Mönch begrüßt uns. „Keine Bilder“, sagt er mit strenger Stimme. Er fragt, welche Sprache die Gruppe versteht. Die Gruppe antwortet Kurdisch oder Englisch. Er erwidert, dass Kurdistan für seine Gemeinde nicht so wichtig sei und bittet, dass seine Ausführungen vom Arabischen ins Englische übersetzt werden. Die Stimmung der kurdischen Studenten wird düsterer, Anspannung liegt in der Luft.

Der Mönch führt uns in die alten Gemäuer. In den engen Gängen und Räumen riecht man förmlich die Geschichte dieses Ortes. Im Inneren des Klosters kommen wir an einen besonders kleinen Raum. Hier gibt es kein Tageslicht. Dicht gedrängt stehen wir dort, den Blick auf zwei Metallösen an der Decke gerichtet. Früher sei man hier zum Gebet mit den Händen nach oben angekettet worden. Man habe sich so, tief im Felsen, in eine Meditation begeben. Die Aufhängung habe vor dem Einschlafen beim Gebet bewahrt. Es geht weiter zu einer kleinen Seitenkapelle. Der Mönch zeigt uns dort die Inschriften der Patriarchen der assyrischen Kirche des Ostens, die hier bis 1804 ihren Sitz hatten. Die tief in den Felsen gebauten Räume und Gänge des Klosters beeindrucken, die Stimmung mancher Studierender hat sich jedoch kaum gebessert. Mir wird in diesem Kloster deutlich: Religion ist hier meist politisch, Sprache immer. Wieder im Tageslicht schweift mein Blick auf Gräber auf einem Felsvorsprung. Schmidinger erklärt mir: hier liegen kommunistische Kämpfer begraben. Im Zweifel entscheidet Sprache und politische Zugehörigkeit hier darüber, auf wen man sich als Schutzmacht berufen kann. Oder eben nicht.

Jüdische Gemeinde in Alqosh: Schlüssel zur Vergangenheit

Dass der Fortbestand einer Religionsgemeinschaft hier keine Selbstverständlichkeit ist, wird uns eine knappe Stunde später deutlich: Zu Fuß gehen wir durch die in der Mittagshitze heißen Mauern der historischen Innenstadt von Alqosh. Thomas Schmidinger führt uns zu einem unscheinbaren Gebäude, ohne Aufschrift. Die alte Synagoge der Stadt.

Ein Sicherheitsbeamter erwartet uns. Die Bürgermeisterin hat uns eine Sondergenehmigung erteilt, die Räumlichkeiten hinter den Mauern zu betreten. Hinter dem Holztor erschließt sich uns ein großer Raum, in dessen Mitte sich das Grab des biblischen Propheten Nahum befindet. Darauf liegt eine Tora. Sie wirkt, als habe sie schon lange niemand mehr aufgeschlagen. Hier ist niemand mehr, der uns empfangen könnte, dafür kommen wir 70 Jahre zu spät.

Schmidinger erklärt: „Bis Mitte des 20. Jahrhunderts lebten Christ:innen und Juden hier Seite an Seite. Für das Judentum dieser Region war Alqosh ein wichtiger Wallfahrtsort.“ Unter dem Eindruck des zweiten Weltkrieges und der starken Verbreitung von Antisemitismus, auch unter dem Einfluss des Jerusalemer Mufti Sheikh Amin Al-Husseini, veränderte sich aber das politische Klima gegenüber Jüd:innen, auch im Irak. Hinzu kam ein wachsender Einfluss des Zionismus und – spätestens mit der Gründung des Staates Israel 1948 – eine sehr konkrete Perspektive der Emigration.

Unter den veränderten, politisch feindseligeren Umständen emigriert die letzte noch verbleibende jüdische Familie in den 1950er-Jahren. Die Synagoge schließt sie ab. Den Schlüssel vertraut sie einer christlichen Familie an, die ihn über Jahrzehnte vertrauensvoll aufbewahrt. Die Synagoge aber verfällt über die Jahre zunehmend. Ein Teil des Dachs stürzt ein. Mit Hilfe internationaler Gelder kann vor ein paar Jahren das 800 Jahre alte Gebäude schließlich umfassend restauriert werden. Dann wird sie wieder verschlossen. Licht fällt durch ihre Tore nur noch äußerst selten, auf Nachfrage von Personen wie Thomas Schmidinger, die sich für die Spuren religiöser Minderheiten in Kurdistan interessieren.

Nachdenklich steige ich aufs Dach der Synagoge und schaue über die Dächer von Alqosh. Welch ein anderer Naher Osten muss das damals gewesen sein, in dem religiöse Minderheiten – Jüd:innen und Christ:innen – hier Haus an Haus lebten. Eine Zeit in der es auch in Städten wir Bagdad und Kairo florierende jüdische Gemeinden gab. Heute den Schlüssel für diesen Blick in die Vergangenheit erhalten zu haben, ist ein Glück.

Ich merke gar nicht, wie die Gruppe schon wieder aufgebrochen ist und schrecke aus meinen Gedanken hoch. Ich eile ihr durch die engen Gassen hinterher. Alle sitzen schon im Bus, es geht zurück nach Erbil. Die Studierenden genießen die Rückfahrt, ich sitze weiter hinten und lasse die vielen Eindrücke des Tages nachwirken: die Exkursion zum jesidischen, christlichen und jüdischen Erbe Kurdistans hat mir heute diese von Konflikten und Krieg gebeutelte Region nochmal ganz anders nähergebracht, nach einer Vielzahl an Reisen hierher in den vergangenen Jahren.

Am Abend frage ich Thomas Schmidinger, ob er mit dem Tag zufrieden ist. Er sagt nachdenklich: „Ich glaube schon. Weißt Du, letztes Jahr hat mir eine Studentin, die an dem Seminar teilgenommen hat, in einer Karte geschrieben: ‚Thank you Dr. Thomas, for showing me my country‘. Wenn es gelingt diese jungen Menschen mit Teilen ihrer eigenen Gesellschaft in Kontakt zu bringen, auch wenn das politisch nicht immer ganz einfach ist, und diese Begegnungen tatsächlich auch etwas fruchten, dann bin ich zufrieden.“

Literaturhinweis

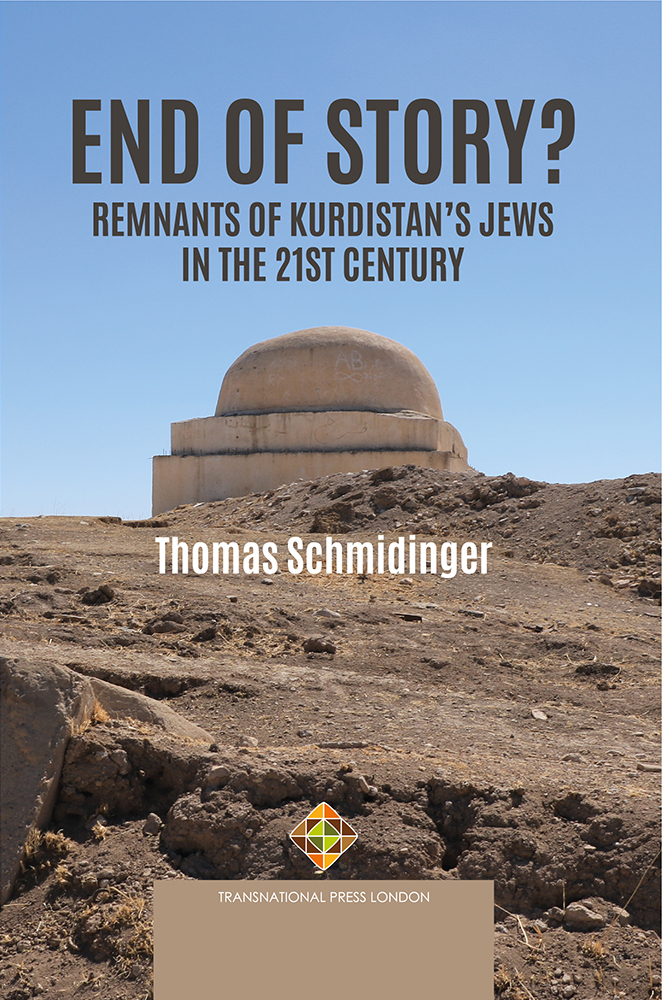

For more than 2,600 years, Jews lived in the region now mainly inhabited by Kurds and, for the past several centuries, referred to as Kurdistan. Over time, many of these Jewish communities had developed strong cultural similarities with their Kurdish and Christian neighbours and, in addition to their dialects of Northeastern Neo-Aramaic, also spoke Kurdish and, depending on the region, Arabic, Persian and Turkish.

Almost all of these communities were crushed in the Middle East conflict in the course of the 20th century. Based on extensive fieldwork this book documents what material culture remains of these communities in the 21st century and what discourses have developed in the various parts of Kurdistan about this part of the region’s historical heritage. It focuses on Iraqi Kurdistan, where most of the Jewish communities existed, but also includes the remains of the communities in the Iranian, Syrian and Turkish parts of Kurdistan.

Im August 2014 wurde die Region um den Berg Sinjar (Kurdisch: Şingal) vom so genannten »Islamischen Staat« (IS) überfallen. Die BewohnerInnen der Region, Angehörige der religiösen Minderheit der Êzîdî (JesidInnen), aber auch ChristInnen und SchiitInnen mussten sich auf dem Berg in Sicherheit bringen. Wer nicht fliehen konnte, wurde getötet oder versklavt und vergewaltigt.

Während die Weltöffentlichkeit sich heute für das Schicksal der Überlebenden nicht mehr interessiert, leben tausende auch fünf Jahre nach dem Genozid als Vertriebene in Camps, auf dem Berg oder als Flüchtlinge in Europa. Die politischen Konflikte in der Region verhindern eine Rückkehr der vielfach hochgradig traumatisierten Überlebenden.

Basierend auf vier Feldforschungen in der für internationale Beobachter kaum zugänglichen Region Sinjar sowie in Flüchtlingslagern im Irak, Syrien, der Türkei und Interviews mit Vertriebenen zeichnet Thomas Schmidinger ein Bild der jüngeren Geschichte dieser Region und lässt die Opfer des IS ebenso zu Wort kommen wie verschiedene politische und militärische Führungspersönlichkeiten in dieser zerrissenen Region.

Am 20. Jänner 2018 startete die Türkei einen Angriffskrieg gegen die in Syrien gelegene kurdische Region Afrin. Von 2012 bis 2018 hatte der «Berg der Kurden», wie diese Landschaft seit Jahrhunderten genannt wird, eigentlich zu den ruhigsten in Syrien gezählt. Der Abzug der syrischen Armee ermöglichte es den Kurden eine Selbstverwaltung zu etablieren, die nun durch das türkische Vorgehen vernichtet wird. Die Bevölkerung flieht und der autoritäre türkische Präsident Erdogan hält mit seinen Plänen zur ethnischen Säuberung der Region nicht hinter dem Berg.

Thomas Schmidinger, der als einer der wenigen Europäer den autonomen Kanton Afrin selbst besucht hat, schildert in diesem Buch die Geschichte und Gegenwart der Region Afrin, ein Buch, das zum Nachruf auf den «Berg der Kurden» zu werden droht.

Hinterlasse einen Kommentar